[김익현기자] 뉴욕타임스가 사이트 '전면 유료화'라는 카드를 빼들었다.

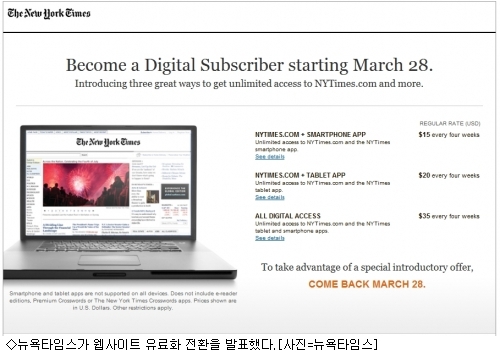

지난 해 초 전면 유료화 방침을 천명했던 뉴욕타임스는 17일(현지 시간) 캐나다를 시작으로 디지털 뉴스를 전면 유료화한다고 선언했다. 캐나다 이외 지역은 오는 28일부터 전면 유료화 정책의 적용을 받는다.

뉴욕타임스 이전에도 디지털 뉴스를 전면 유료화한 사례가 없는 것은 아니다. 월스트리트저널, 파이낸셜타임스 등이 유료 모델을 운영해 왔다. 월스트리트저널은 일부 콘텐츠를 공짜로 제공하되, 모든 콘텐츠를 구독하려는 독자들은 유료 가입하도록 했다. 영국 파이낸셜타임스는 온라인 가입자들에게 19.96달러를 받고 있다.

하지만 이들은 고급 경제지라는 공통점이 있다. 뉴욕타임스 같은 종합 일간지가 무료로 제공하던 디지털 뉴스를 전면 유료화한 사례는 찾아보기 힘들다. 이에 따라 뉴욕타임스의 이번 시도가 의미 있는 성과로 이어질 지에 관심이 쏠리고 있다.

◆유무료 정책 절묘하게 결합

뉴욕타임스의 유료 모델은 상당히 복잡한 편이다. 한 달에 20건까지는 공짜로 제공한 뒤 21번째 기사부터 요금을 부과한다.

요금 체계는 크게 세 가지 모델로 구성돼 있다. 우선 뉴욕타임스닷컴 사이트와 휴대폰 앱만 이용하는 고객들은 4주에 15달러(1년 가입 땐 195달러)를 내면 된다. 웹사이트와 아이패드 앱을 이용할 경우 20달러(연 260달러), 웹과 휴대폰, 아이패드를 같이 이용할 경우 월 35달러(연 455달러)를 부과한다.

하지만 이번 모델에서 관심을 끄는 것은 가격이 아니다. 유료와 무료 모델을 절묘하게 결합한 부분이 눈길을 끈다.

전면 유료화 조치에도 불구하고 소셜 네트워킹 사이트(SNS)나 구글 같은 검색엔진을 통해 들어올 수 있도록 옆 문을 상당히 넓게 개방해 놓은 것. 구글 검색엔진이나 페이스북, 트위터 등의 링크를 통해 접속할 경우 20건 이후에도 계속 볼 수 있도록 했다. 종이신문 독자들은 계속 무료로 이용할 수 있도록 했다.

뉴욕타임스 측은 이 부분에서도 고민한 흔적이 역력했다. 구글 검색엔진을 통한 구독은 하루에 5건으로 제한한 반면, 페이스북이나 트위터에는 이런 제한을 두지 않은 것. 이번 유료화 정책에 대해 비판적인 논조를 보인 비즈니스 인사이더는 "뉴욕타임스가 구글보다 페이스북을 더 중요하게 취급한 것은 제대로 판단한 것"이라고 꼬집었다.

뉴욕타임스는 '충성 독자'와 '뜨내기 독자'를 구분함으로써 '유료 수익'과 '트래픽'이란 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다는 속내를 그대로 드러낸 셈이다.

실제로 뉴욕타임스 측은 "월 3천만에 달하는 온라인 구독자 중 85%는 한 달에 20건 까지 읽지 않을 것"이라고 추산했다. 유료화하더라도 독자 이탈은 크지 않을 것이란 계산인 셈이다.

◆왜 유료화 칼 빼들었나?

뉴욕타임스가 왜 전면 유료화란 칼을 빼들었을까? 일단 상황이 그만큼 절박한 때문으로 풀이된다. 실제로 지난 해 광고 매출은 기대에 크게 못 미쳤다. 뉴욕타임스, 인터내셔널 헤럴드 트리뷴(IHT) 등을 포함한 뉴욕타임스 미디어 그룹의 지난 해 광고 매출은 전년에 비해 2.1% 감소한 7억8천40만 달러 수준에 머물렀던 것.

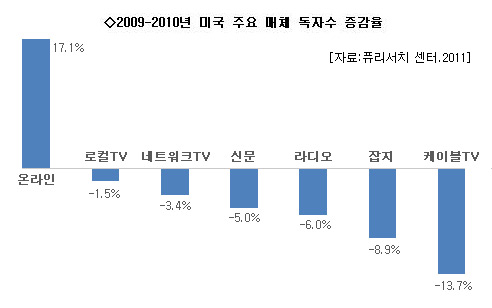

물론 이 같은 실적 부진은 뉴욕타임스만의 문제는 아니다. 미국 신문 시장 전체로 눈을 돌려도 상황은 마찬가지다.

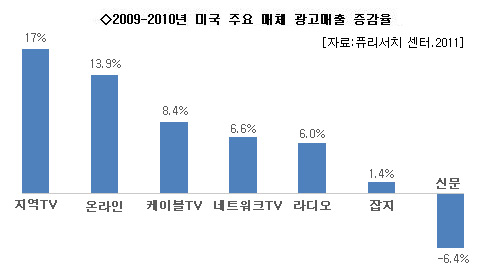

퓨리서치가 미국 신문협회와 공동 조사한 자료에 따르면 지난 해 미국 신문들의 광고 수입은 258억달러로 전년에 비해 6.3% 감소했다. 반면 지난 해 미국 전체 광고 시장은 6.5% 성장했다. 그만큼 미국 신문사들의 영업 상황이 안 좋았단 얘기다.

아래 그림에서 볼 수 있는 것처럼 신문을 제외한 나머지 부문 광고 매출은 모두 증가했다.

광고 매출이 감소하고 있는 상황에서 계속 무료 정책을 고수할 경우 수익 기반을 마련하기 힘들다는 판단을 내린 셈. '무료 구독+광고 수입'이란 비즈니스 모델이 한계를 보이고 있다는 평가가 가능하다.

아더 슐즈버거 뉴욕타임스 회장은 전면 유료화 시행에 맞춰 독자들에게 보낸 편지에서 "언론으로서 사명을 계속하고 디지털 혁신을 추구하기 위해 필요한 새로운 수익원"을 마련하기 위한 것이라고 강조했다.

◆전문가들, 찬반 양론 팽팽

전문가들도 뉴욕타임스의 이번 조치에 대해 조심스런 평가를 내놓고 있다. 니먼 저널리즘 연구소(www.niemanlab.org)가 전문가들을 대상으로 인터뷰한 결과 "나름대로 정교한 모델"이란 평가와 "말도 안되는 조치"라는 주장이 맞서고 있다.

'저널리즘 온라인' 공동 창업자인 스티븐 브릴은 뉴욕타임스의 이번 실험에 대해 긍정적인 평가를 내놨다. 그는 "머지 않은 장래에 뉴욕타임스가 연 1억달러 가량의 유료 구독 수입을 올릴 수 있을 것"이라고 예상했다.

반면 TBD의 커뮤니티 운영 책임자인 스티브 버트리는 "트위터, 구글 등을 통해 기사를 볼 수 있는 데 누가 유료로 가입하겠는가?"라고 주장했다.

AP통신의 인터랙티브 테크놀로지 책임 편집자인 조나단 스트레이는 좀 더 구체적인 전망을 내놨다. 그는 "광고 수입 감소분을 상쇄하기 위해선 열렬 구독자 중 38% 가량이 유료 모델에 가입해야 한다는 계산이 나온다"고 주장했다. 이 정도 수준이라면 통상적인 전면 유료화 모델에선 쉽지 않다는 것이 조나단 스트레이의 주장이다.

쉽지 않지만 그래도 당위성은 인정해야 한다고 주장하는 사람도 있었다. 대표적인 것이 사우스캐롤라이나대학 저널리즘 스쿨의 제네바 오버홀서 교수. 그는 "(뉴욕타임스의 유료화에 대해) 부정적인 평가가 많긴 하지만 저널리즘이 제 역할을 하기 위해선 재정적인 지원이 꼭 필요하다"고 강조했다.

◆조심스런 실험, 과연 성공할까?

언론사들의 디지털 뉴스 유료화는 '고양이 목에 방울달기'나 다름 없었다. 수익 모델 다변화를 위해 단행하고 싶은 마음은 굴뚝 같았지만 '한 발 앞서' 유료화 장벽을 치고 나선 언론사는 찾아보기 힘들었다.

대체재가 널려 있기 때문이다. 잘못했다간 무료 독자들을 기반으로 한 광고 수입 모델까지 타격을 받을 수 있다.

이런 상황에서 뉴욕타임스가 고양이의 목에 방울을 달고 나선 셈이다. 무료 독자들을 최대한 배려하는 선에서 절충하긴 했지만, 뉴욕타임스의 유료화 선언은 공짜가 주류를 이루는 미디어 시장에선 쉽지 않은 결단이다.

하지만 '15%의 충성 독자'와 '85%의 뜨내기 독자'란 정교한 계산법이 맞아 떨어질 경우 의외의 결과로 이어질 수 있다.

과연 뉴욕타임스의 복잡한 계산법이 성과를 낼 수 있을까? 그 결과에 따라 위기에 직면한 미국 언론계의 명암이 엇갈릴 수도 있을 것 같다.

김익현기자 sini@inews24.com

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기